離れて暮らす親のことが心配…テクノロジーで安心を届ける「見守りシステム」の導入ガイド

「最近、実家の親から連絡がないな…」「ちゃんとご飯食べているかな…」

離れて暮らすご家族を持つ皆さんは、ふとした瞬間にこのような不安に駆られることはありませんか?高齢化が進む現代において、親御さんの安否確認は多くの方が抱える共通の悩みです。

しかし、毎日のように電話や訪問をするのは現実的に難しいものです。そんな時に心強い味方となってくれるのが、近年進化を続ける「高齢者見守りシステム」です。

今回は、その中でも特に導入のハードルが低く、効果的に見守りができる「センサーを活用した見守りシステム」について、その仕組みからメリット、選び方、そして導入の際の注意点まで、詳しく解説していきます。

すぐに「離れて住む親が心配なら、MANOMA(マノマ)「親の見守りセット」」が知りたい方はこちらからご覧ください!なぜ「センサー」が見守りに適しているのか?

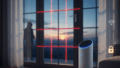

高齢者見守りシステムには、様々な種類があります。カメラ、人感センサー、スマート家電など、多岐にわたりますが、中でもセンサーを活用したシステムは、プライバシーに配慮しながら安否確認ができるため、親御さんご自身も受け入れやすいという大きなメリットがあります。

このシステムは、人が必ず通る場所にセンサーを設置し、その動きを検知することで安否を確認するというシンプルな仕組みです。

その反対に、トイレやベッドの近く、リビングの入り口など、一日の生活の中で必ず通る場所にセンサーを設置します。そして、あらかじめ設定した一定時間(例えば12時間など)センサーが全く反応しなかった場合、それを「異常」と判断し、ご家族のスマートフォンなどに通知が届くようなシステムもあります。

これにより、万が一、親御さんが室内で倒れてしまったり、体調を崩して動けなくなったりした場合に、ご家族がすぐに異変に気づくことができます。

センサー式見守りシステムの3つの大きなメリット

- プライバシーを尊重した見守り カメラを設置するとなると、「常に見られている」という抵抗感を持つ方も少なくありません。しかし、センサーは人の動きを検知するだけで、映像を記録することはありません。そのため、親御さんのプライベートな空間を守りながら、見守りを続けることができます。

- 生活リズムの把握 センサーのデータは、単に安否確認だけでなく、親御さんの日々の生活リズムを把握する上でも役立ちます。「いつも朝7時には起きてトイレに行くのに、今日は動きがないな…」といったように、普段と違う行動パターンにいち早く気づくことができます。これは、体調の変化や、認知機能の変化の兆候を早期に発見することにもつながります。

- 導入のしやすさ 多くのセンサー式見守りシステムは、工事不要で簡単に設置できるものがほとんどです。コンセントに差すだけ、あるいは壁に貼り付けるだけで使えるものが多く、専門的な知識がなくてもすぐに導入できます。また、月額料金も比較的安価なものが多く、経済的な負担も少ないのが魅力です。

センサー式見守りシステムの選び方

「どのシステムを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いでしょう。以下のポイントを参考に、ご家庭に合ったシステムを選んでみてください。

- 検知範囲と感度 センサーがどれくらいの範囲の動きを検知できるか、また、小さな動きでも検知できるかを確認しましょう。見守りたい部屋の広さや、親御さんの動きに合わせて選ぶことが重要です。

- 通知機能 通知方法が、メールなのか、スマートフォンのプッシュ通知なのか、あるいは電話なのかなど、ご家族が最も気づきやすい方法で通知してくれるシステムを選びましょう。また、通知が届くまでの時間を自由に設定できるかどうかも重要なポイントです。

- サポート体制 万が一、システムに不具合があった場合や、操作方法が分からない時に、すぐに相談できるサポート体制が整っているかを確認しましょう。電話サポートやオンラインでの問い合わせ窓口があるか、導入前にチェックしておくことをおすすめします。

- その他機能 最近では、単なる安否確認だけでなく、室内の温度や湿度を検知するセンサーと連携したり、音声通話機能が付いていたりと、様々な付加機能を持つシステムが登場しています。親御さんの健康状態や生活環境に合わせて、必要な機能があるか検討してみるのも良いでしょう。

導入時の注意点

センサー式見守りシステムは非常に便利ですが、導入にあたっては以下の点に注意が必要です。

- 親御さんへの説明と同意 見守りシステムを導入する際は、必ず親御さんご自身にシステムの目的と仕組みを丁寧に説明し、同意を得ることが大前提です。プライバシーへの配慮を強調し、あくまでも「安心のためのツール」であることを理解してもらうことが大切です。

- 設置場所の検討 センサーをどこに設置するかは、システムの効果を最大限に引き出すために非常に重要です。必ず通る場所、例えばベッドからトイレに行くまでの動線や、リビングの入り口など、日常の行動パターンを考慮して設置場所を決めましょう。

- 過度な依存は禁物 システムはあくまでも「補助ツール」です。システムに頼りきりになるのではなく、定期的な電話や訪問といった、温かいコミュニケーションを大切にしましょう。システムからの通知は、あくまでも「連絡のきっかけ」と捉えるのが賢明です。

まとめ:安心を買う、これからの見守り

離れて暮らす親御さんの安否を心配するのは、ご家族として当然の感情です。しかし、その不安を一人で抱え込む必要はありません。

センサー式見守りシステムは、テクノロジーの力でその不安を軽減し、ご家族に安心を届けてくれます。

親御さんのプライバシーを尊重しつつ、万が一の事態に備えることができるこのシステムは、これからの時代に欠かせない、新しい見守りの形と言えるでしょう。

「離れていても、いつも見守っているよ」

そんな想いを、テクノロジーの力で届けてみませんか?