こんにちは!電子工作を進める上で、誰もが一度は「?」となる部品、それがトランジスタです。

トランジスタは、私たちの身の回りにあるほとんどすべての電子機器—スマートフォン、パソコン、テレビ—の中核を担う、超重要な部品です。今回は、このトランジスタの基本的な使い方、配線方法、そして少し難しいNPNとPNPの違いを、専門用語なしで徹底的に解説します。さらに、トランジスタを使ってデジタル回路の基本となる論理回路をブレッドボードで作る方法を見ていきましょう!

1. トランジスタって、いったい何者?

トランジスタの役割は、たった2つに集約されます。

- 電気のスイッチ役:小さな電気信号を使って、大きな電気の流れを 「オン/オフ」 でコントロールする。

- 電気の増幅器役:小さな電気信号を、大きな電気信号に変えてパワーアップさせる。

例えるなら、 「水道の蛇口」 のようなものです。

- 指先(小さな電気) で蛇口を少しひねるだけで、 ホース(大きな電気) から勢いよく水が出たり止まったりする。

- 小さな力で、大きな流れをコントロールできる。

これが、なぜトランジスタが必要なのか?の答えです。ICなどから出てくる微弱な信号では、LEDを明るく光らせたり、モーターを回したりするのに力不足なのです。その力不足を解消するのが、トランジスタの役目です。

2. トランジスタの基本構造:3つの足と役割

トランジスタには、必ず3本の足があります。この3本の足を使って、電気の流れをコントロールします。

- 黒い半円柱のトランジスタの絵。3本の足にそれぞれ「ベース」「コレクタ」「エミッタ」と平易な言葉で役割を添えて表記。)

| 足の名前 | 役割(水の流れの例え) |

| ベース (B) | 蛇口をひねる指:ここに小さな電気(信号)を流すことで、スイッチを操作します。 |

| コレクタ (C) | 水が入ってくる入口:制御したい、大きな電気の流れが入ってくる場所。 |

| エミッタ (E) | 水が出ていく出口:制御された大きな電気の流れが出ていく場所。 |

電気の流れのルール:

- コレクタ(入口) から入った大きな電気は、

- ベース(蛇口) に流れる小さな電気の量によってコントロールされ、

- エミッタ(出口) から出ていきます。

3. トランジスタの種類:NPNとPNPの違いと使い分け

トランジスタには、大きく分けてNPN(エヌピーエヌ)とPNP(ピーエヌピー)という2つの種類があり、どちらを使うかで配線方法が逆になります。

| 種類 | スイッチのON/OFFの仕方 | 主な使い分け |

| NPN型 | ベースにプラス(+)の電気を流すとONになる。 | マイナス側(GND)のスイッチとして使うとき。回路で最もよく使われるタイプです。 |

| PNP型 | ベースにマイナス(−)の電気を流すとONになる。 | プラス側(VCC)のスイッチとして使うとき。 |

初心者のうちは、まず一番ポピュラーな「NPN型」の使い方をマスターしましょう。

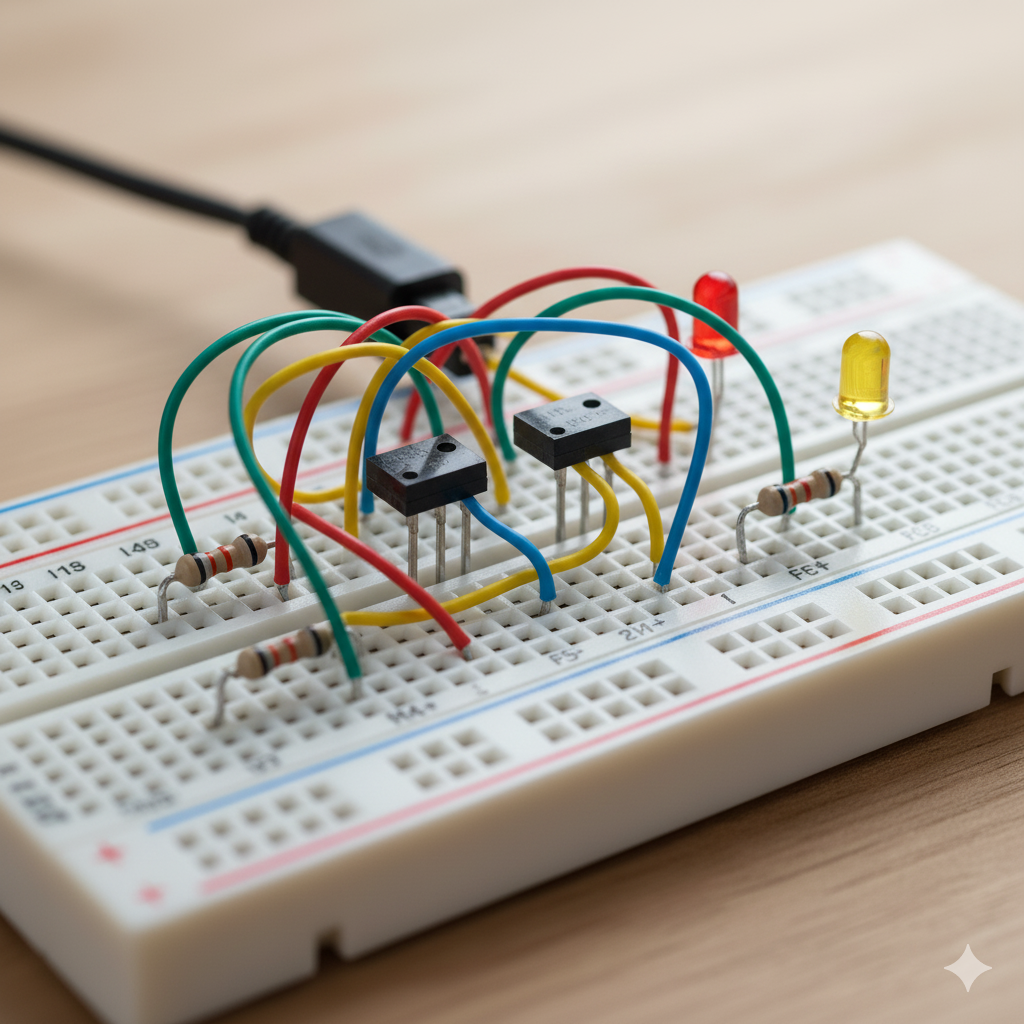

4. 実際にブレッドボードで「電子スイッチ」として使ってみよう!

NPN型トランジスタ(例:2SC1815など)を使い、ICからの微弱な信号でLEDを明るく光らせる回路をブレッドボードで作ります。これが、トランジスタの基本となるスイッチング回路です。

- 電源のプラス(+)からLEDと電流制限抵抗を直列に繋ぎ、LEDの逆側の端子を トランジスタのコレクタ(C) に繋ぐ。

- トランジスタのエミッタ(E)を電源のマイナス(GND) に繋ぐ。

- トランジスタのベース(B)に抵抗(1kΩ程度)を繋ぎ、その抵抗の先にON/OFFの信号を繋ぐ。

- キャプション:「NPNトランジスタは、負荷(LED)を電源のマイナス側でコントロールします。ベースに+信号が入るとON!」)

5. トランジスタで遊ぶ!デジタル回路の基本「論理回路」

トランジスタをいくつか組み合わせることで、コンピューターの頭脳となる 「論理回路(ロジックゲート)」 を作ることができます。これは、複数の入力(信号)に対して、特定のルールに基づいて一つの出力(結果)を出す回路です。

5-1. NOT回路(否定:インバータ)

役割:入力された信号を 「逆転」 させます。(ON → OFF、OFF → ON)

回路の基本: トランジスタを「スイッチ」として使いますが、出力(LED)をトランジスタがONになるときの 「流れるルート」ではなく「遮断されるルート」 に繋ぎます。

| 入力信号 | トランジスタの状態 | 出力(LED)の状態 | 結果 |

| ON (+) | ON(コレクタ・エミッタ間に電気が流れる) | OFF(電気がトランジスタの方に吸い込まれる) | 逆転 |

| OFF | OFF(スイッチが開いている) | ON(LEDに電気が流れる) | 逆転 |

5-2. OR回路(論理和)

役割:AまたはBのどちらか一方、あるいは両方がONなら、出力はONになります。

回路の基本: 2つのトランジスタの コレクタとエミッタを並列(パラレル) に繋ぎます。

- 2つのトランジスタが並列に繋がれ、それぞれにAとBの入力。

- トランジスタの「ON」が並列なので、どちらか一つでもONになれば電流が出力へ流れる。

- キャプション:「どちらか一つのトランジスタがONになれば電流が流れる仕組みです。」)

| 入力 A | 入力 B | 出力(ON/OFF) |

| OFF | OFF | OFF |

| ON | OFF | ON |

| OFF | ON | ON |

| ON | ON | ON |

5-3. AND回路(論理積)

役割:AとBの両方がONのときだけ、出力がONになります。

回路の基本: 2つのトランジスタの コレクタとエミッタを直列(シリーズ) に繋ぎます。

- 2つのトランジスタが直列に、縦に並んで繋がれている。

- トランジスタの「ON」が直列なので、両方のスイッチがONにならないと電流が下流へ流れない。

- キャプション:「両方のトランジスタがONにならないと、回路が完成しない仕組みです。」)

| 入力 A | 入力 B | 出力(ON/OFF) |

| OFF | OFF | OFF |

| ON | OFF | OFF |

| OFF | ON | OFF |

| ON | ON | ON |

NOR回路とNAND回路について

- NOR回路:OR回路の出力に、NOT回路を繋げば完成!

- NAND回路:AND回路の出力に、NOT回路を繋げば完成!

このように、トランジスタのON/OFFスイッチの性質を利用し、並列や直列に繋ぎ合わせることで、コンピューターの土台となる複雑な計算や判断を行う回路を、すべて作ることができるのです。

6. データシートはどこを見る?

トランジスタのデータシートも難解ですが、最初に見るべきは以下の3点です。

- 種類:NPNかPNPか。

- 足の並び(ピンアサイン):ベース(B)、コレクタ(C)、 エミッタ(E) が、部品のどの位置にあるか。トランジスタの種類によって並びが違うため、必ず確認が必要です。

- 定格(限界値):コレクタに流せる最大の電流(ICの最大値)や耐圧($V_{CEO}$など)を確認し、使いたい負荷(モーターや高輝度LEDなど)の電流が限界を超えないかチェックします。

7. まとめ:トランジスタは回路の心臓部

トランジスタは、 「小さな力で大きな力を操る」という非常にパワフルな役割を持った部品であり、デジタル回路の「最小単位のスイッチ」 です。

- NPN型は、$+$信号でスイッチON。

- PNP型は、$-$信号でスイッチON。

- 直列に繋げばAND回路、並列に繋げばOR回路の土台になる。

まずはNPN型を使い、LEDなどの負荷をON/OFFするスイッチング回路や、簡単なNOT回路をブレッドボードで試してみてください。この一歩が、より複雑な電子回路の理解へと繋がっていきます!