この記事では、電子工作が初めての方でも理解できるように、「NAND IC(ナンドアイシー)」という小さな電子部品を使って、タクトスイッチを押すとLEDが点灯し続け、もう一度別のスイッチを押すまで消えない「ラッチ回路」をブレッドボード上に作る方法を、専門用語をできるだけ使わずに解説します。

| 目次 |

| 1. NAND ICって何? |

| 2. 今回作る回路の目標 |

| 3. 必要な部品とデータシートの見方(CD4011の場合) |

| 4. ラッチ回路の基本的な仕組み(SRラッチ) |

| 5. ブレッドボードでの配線手順 |

| 6. 完成と動作確認 |

| 7. トラブルシューティング(うまくいかないときは) |

1. NAND ICって何?

NAND ICは、「論理ゲート」と呼ばれる電子部品の一種で、特定のルールに基づいて電気の信号(「1」や「0」で表されます)を処理する役割を持っています。

📌 信号の「1」と「0」

電子回路では、電圧が高い状態を「HIGH(ハイ)」や「1」、電圧が低い状態を「LOW(ロー)」や「0」として扱います。デジタル回路は、この「1」と「0」の組み合わせで動いています。

📌 NANDゲートの働き

NANDゲートは、「NOT AND(ノット・アンド)」の略で、2つの入力(AとB)に対する出力(Q)が決まっています。

| 入力A | 入力B | 出力Q |

| 0(LOW) | 0(LOW) | 1(HIGH) |

| 0(LOW) | 1(HIGH) | 1(HIGH) |

| 1(HIGH) | 0(LOW) | 1(HIGH) |

| 1(HIGH) | 1(HIGH) | 0(LOW) |

ご覧のように、 両方の入力が「1」(HIGH)のときだけ、出力が「0」(LOW) になります。それ以外の場合は、出力は必ず「1」(HIGH)になります。この「逆の働き」が、回路に「記憶」の機能を持たせるために重要になります。

2. 今回作る回路の目標

私たちが目指すのは、「SRラッチ」と呼ばれる最も基本的な「記憶回路」です。

- 「ON(セット)」スイッチ(タクトスイッチ) を押す。

- LEDが点灯する。

- スイッチから手を離しても、LEDは点灯し続ける(これが「記憶」の役割)。

- 「OFF(リセット)」スイッチ(もう一つのタクトスイッチ) を押す。

- LEDが消灯する。

この動作は、家電製品のオン・オフボタンなど、身近な場所で使われている仕組みの基礎です。

3. 必要な部品とデータシートの見方(CD4011の場合)

ブレッドボード上に回路を組むために、以下の部品を用意しましょう。

| 部品名 | 数量 | 役割 |

| NAND IC (CD4011など) | 1個 | 記憶(ラッチ)機能の中心部品 |

| LED | 1個 | 点灯して状態を示す部品 |

| 電流制限抵抗 (330Ω〜1kΩ程度) | 1個 | LEDが壊れないように電流を調整 |

| プルアップ抵抗 (10kΩ程度) | 2個 | スイッチが押されていないときの信号を安定させる |

| タクトスイッチ | 2個 | ONとOFFを切り替えるためのスイッチ |

| ブレッドボード | 1枚 | 部品を差し込んで配線するための基板 |

| 電源 (3V〜15V程度、電池など) | 1つ | 回路を動かすための電気 |

| ジャンパー線 (配線材) | 数本 | 部品同士をつなぐ線 |

🔍 データシートを参考にピンの場所を確認しよう(CD4011の例)

電子部品を使うときに必ず確認するのが「データシート」です。ここでは、広く使われるNAND ICであるCD4011を例に、最低限知っておきたいピン(足)の場所を説明します。

CD4011は、一つのICの中に2入力のNANDゲートが4つ入っています。

| ピン番号 | 名称 | 役割(意味) |

| 14 | Vdd (電源) | プラス(+)の電気(電源)をつなぐ場所。 |

| 7 | GND (グラウンド) | マイナス(−)の電気(地面、アース)をつなぐ場所。 |

| 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 | 入力 (A, B) | 信号を入力する場所。 |

| 3, 4, 10, 11 | 出力 (Q) | NANDゲートの計算結果が出てくる場所。 |

最初にやること:

ICをブレッドボードに差し込んだら、まずは電源ピンをつなぎましょう。

- ピン14を電源の プラス(+) に接続。

- ピン7を電源のマイナス(−)(GND)に接続。

4. ラッチ回路の基本的な仕組み(SRラッチ)

SRラッチは、2つのNANDゲートを特別な形で組み合わせることで実現できます。

- S (Set/セット):回路を「ON(LED点灯)」にする入力

- R (Reset/リセット):回路を「OFF(LED消灯)」にする入力

- Q (出力):回路の状態(LEDにつながる信号)

💡 記憶の仕組み

2つのNANDゲートの出力を、お互いの入力にフィードバック(戻す)することで、「状態を保ち続ける」働きが生まれます。

| S | R | Q (状態) | 動き |

| 1 | 1 | 前の状態を維持 | 普段の安定状態(スイッチは押されていない) |

| 0 | 1 | 1 (セット) | ONスイッチが押され、LED点灯状態へ変化 |

| 1 | 0 | 0 (リセット) | OFFスイッチが押され、LED消灯状態へ変化 |

| 0 | 0 | (禁止状態) | この状態は不安定なため通常使わない |

今回使うタクトスイッチは、押すと「LOW(0)」を出力するように配線するので、「LOW(0)が入ると状態が変わる」という動作を利用します。

📌 プルアップ抵抗の重要性

タクトスイッチは、押さないときは入力が宙ぶらりん(フローティング)になり、不安定な信号になることがあります。これを防ぐため、入力ピンに10kΩの抵抗を使って、スイッチが押されていないときは常に HIGH(1)になるよう電源(+)につないでおきます(プルアップ)。スイッチを押すと、GND(0)と直結して入力がLOW(0) になります。

5. ブレッドボードでの配線手順

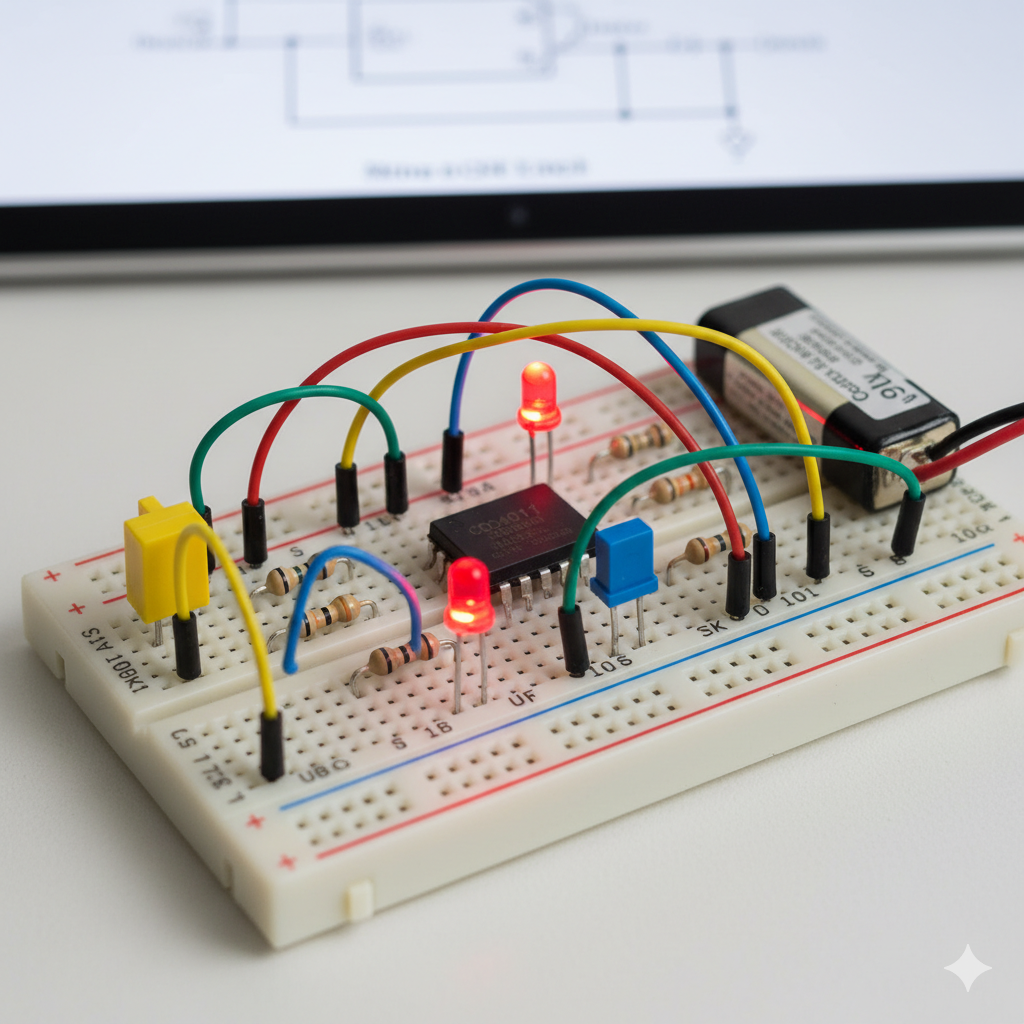

CD4011 IC(2つのNANDゲートを使用)を使ったSRラッチ回路を実際に組んでいきましょう。

Step 1: 電源とICの準備

- ブレッドボードの電源レール(縦に長いライン)に、電源のプラス(+)とマイナス(−)をつなぎます。

- IC(CD4011)をブレッドボードの中央の溝をまたぐように差し込みます。

- ICのピン14をブレッドボードのプラス(+)レールに、ピン7をマイナス(−)(GND)レールに接続します。

Step 2: NANDゲートの接続

IC内の2つのNANDゲート(ここではゲートA: ピン1, 2, 3とゲートB: ピン5, 6, 4を使用)を使って、お互いの入力と出力をつなぎます。

- ゲートAの出力(ピン3)をゲートBの入力(ピン5) に接続します。

- ゲートBの出力(ピン4)をゲートAの入力(ピン2) に接続します。この配線で、お互いの状態を「記憶」する部分が完成しました。

Step 3: スイッチの接続(セット/リセット入力)

スイッチを押したときに「LOW(0)」、離したときに「HIGH(1)」になるように配線します。

- ON(セット)スイッチ:

- スイッチの一方の端子を GND(−) に接続。

- もう一方の端子を、 セット入力(ゲートAのピン1) に接続。

- 同じく、セット入力(ゲートAのピン1)に10kΩのプルアップ抵抗を接続し、抵抗のもう一方を プラス(+) に接続。

- OFF(リセット)スイッチ:

- スイッチの一方の端子を GND(−) に接続。

- もう一方の端子を、 リセット入力(ゲートBのピン6) に接続。

- 同じく、リセット入力(ゲートBのピン6)に10kΩのプルアップ抵抗を接続し、抵抗のもう一方を プラス(+) に接続。

Step 4: LEDの接続(出力)

LEDは、電気を流す向きが決まっています(長い足がプラス側)。

- ゲートAの出力(ピン3) に、 電流制限抵抗(330Ω〜1kΩ) の一端を接続します。

- 抵抗のもう一端に、 LEDの長い足(アノード) を接続します。

- LEDの短い足(カソード)をGND(−) に接続します。

💡 注意点:LEDは「1(HIGH)」が出力されたときに点灯します。この回路では、セット入力(S)が「0」になるとQが「1」になるため、LEDが点灯します。

6. 完成と動作確認

すべての配線が正しく完了したら、電源をつないで動作を確認しましょう。

動作の流れ

- 初期状態:何も押していないとき、両方の入力(ピン1とピン6)はプルアップ抵抗により「1(HIGH)」になっています。このとき、LEDは消灯したまま(前の状態を維持)です。

- セット(ON):

- ONスイッチ(ピン1につながるスイッチ)を押す。

- ピン1の入力が 「0」(LOW) に変わり、回路がセットされ、LEDが点灯します。

- スイッチから手を離すと、ピン1は再び「1」に戻りますが、回路の記憶機能によりLEDは点灯し続けます。

- リセット(OFF):

- OFFスイッチ(ピン6につながるスイッチ)を押す。

- ピン6の入力が 「0」(LOW) に変わり、回路がリセットされ、LEDが消灯します。

- スイッチから手を離すと、ピン6は再び「1」に戻りますが、LEDは消灯し続けます。

この「押したらつきっぱなし/消えっぱなし」の動作こそが、NAND ICの組み合わせで作った「記憶回路(SRラッチ)」が正しく動いている証拠です。

7. トラブルシューティング(うまくいかないときは)

もし期待通りに動かない場合は、以下の点を確認してみてください。

- 電源の接続:ICのピン14(Vdd)とピン7(GND)に、正しい極性(±)で電圧がかかっているか。

- LEDの向き:LEDには極性があります。長い足(アノード)が抵抗側、短い足(カソード)がGND(−)側になっているか。

- プルアップ抵抗の確認:ON/OFFスイッチの入力ピン(ピン1とピン6)が、それぞれ10kΩの抵抗で電源のプラス(+)につながっているか。これが無いと、スイッチを離したときに信号が不安定になります。

- 配線の交差:ブレッドボード上でジャンパー線が他の線やピンに触れて、意図しない場所で電気がつながって(ショートして)いないか。

- ICの向き:ICには「ノッチ」や「目印の点」があり、そこから反時計回りにピン番号が振られています。正しい向きで差し込まれているか。

電子工作の楽しさは、自分で回路を組み、それが意図通りに動いたときの感動にあります。この基本的なラッチ回路をマスターすれば、より複雑な記憶回路や制御回路にも挑戦できるようになるでしょう。