「電子工作」って聞くと、なんだか難しそう…と感じる方も多いかもしれません。でも大丈夫!実は、身近な製品の「時間」を計る部分で大活躍している 「タイマーIC(集積回路)」 という小さな部品をマスターすれば、誰でも簡単に、時間を決めて動く装置が作れちゃうんです。

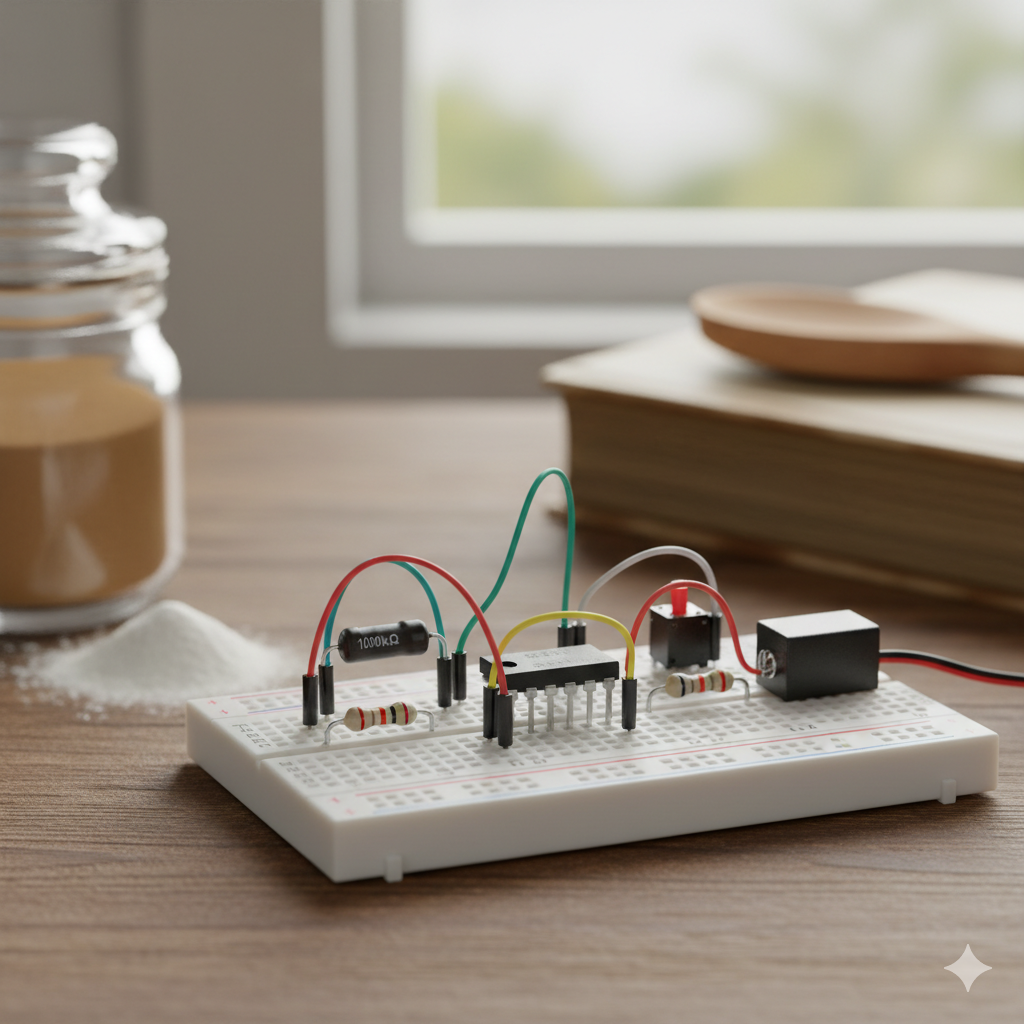

この記事では、電子工作が全く初めての方でも理解できるように、最もポピュラーなタイマーICである 「555タイマーIC」 を例に、その使い方と配線方法を、クッキングタイマーを例題にして、まるでお菓子作りをするようにやさしく解説します。

🍳 タイマーICってなあに?

タイマーICは、名前の通り「時間を計る」ことに特化した電子部品です。

「IC(集積回路)」というのは、たくさんの小さな電子部品(トランジスタや抵抗など)が、この小さな黒い塊の中にギュッと詰め込まれて、複雑な役割を果たせるように作られたもののこと。

タイマーICを使うと、 「設定した時間が経ったら、電気をONにする、またはOFFにする」 といった動作を自動でさせることができます。まるで、小さな賢い秘書が、あなたの代わりに時間をチェックして、決まった時間に「はい、時間です!」と教えてくれるようなものですね。

タイマーICの中でも特によく使われるのが 「555タイマーIC」 という種類です。安価で手に入りやすく、性能も安定しているので、初心者の入門にぴったりです!

🛠️ タイマーICの「足(ピン)」と役割を知ろう

タイマーICは、ムカデのような形をしていて、両側にたくさん足が生えています。この足一つ一つが、それぞれ役割を持っています。この役割を「ピン配置(データシート)」で確認します。

まずは、この「足(ピン)」がどんな役割を持っているか、専門用語を抜きにして簡単に見てみましょう。

| 足(ピン)番号 | 役割(ひとこと説明) | 例えるなら… |

| 1番 (GND) | 電気の通り道 | 水道の「排水口」。ここが基準。 |

| 8番 (VCC) | 電気の入り口 | 水道の「蛇口」。ここに電池の電気を繋ぐ。 |

| 3番 (OUT) | 指令を出す口 | 「結果発表!」の口。LEDを光らせたり、ブザーを鳴らしたりする信号が出る。 |

| 2番 (TRIG) | スタートの合図 | 「よーい、ドン!」のボタン。 |

| 4番 (RESET) | リセット(最初に戻す) | タイマーを途中で止める「一時停止ボタン」。 |

| 6番 (THR) | 時間の見張り役 | 時間をチェックする「監視カメラ」。 |

| 7番 (DIS) | 時間調整の出口 | 時間を計るための「水を抜くバルブ」みたいなもの。 |

| 5番 (CONT) | 微調整の口 | 特別な時に使う「裏技ボタン」。今回は使わなくてOK。 |

📌 重要なポイント: 時間を計る動作の要は、2番、6番、7番の足です。これらに 「抵抗(電気の流れを邪魔する部品)」と「コンデンサ(電気を貯める部品)」 を組み合わせることで、時間が決まります。

💡 例題:設定時間後にブザーが鳴るクッキングタイマー

このタイマーICを使って、 「ボタンを押したら時間が計り始め、設定時間が経過したらブザーが鳴る」という、シンプルなクッキングタイマー(専門的には「単安定マルチバイブレータ」 と言います)の回路を作ってみましょう。

1. 必要な材料(例:5分タイマーを作る場合)

| 部品名 | 役割 | 備考 |

| 555タイマーIC | 主役のタイマー部品 | |

| 抵抗 RA (例: 100kΩ) | 時間調整用1(7番と8番の間) | |

| 抵抗 RK (例: 1kΩ) | ブザー保護用(3番とブザーの間) | |

| コンデンサ C (例: 3000μF) | 時間調整用2(6番と1番の間) | |

| タクトスイッチ | スタートボタン(2番の足に接続) | |

| ブザーまたはLED | 時間が来たことを知らせる部品 | |

| 電源(電池など) | 電気 | 5V程度が一般的 |

🤔 時間はどうやって決まるの? このタイマーが動く時間は、主に抵抗 RA の値とコンデンサ C の容量で決まります。 おおよその計算式は、 「時間(秒) ≈1.1×RA×C」 です。 例えば、上記例だと 1.1×100,000Ω×0.003F≈330秒(約5分半)となります。

2. やさしい配線ステップ

電気は「水」の流れに例えると理解しやすいです。8番(蛇口)から出た電気が、 1番(排水口) へ戻るように道を作ります。

1. 基本の道づくり

- 1番(GND):電池のマイナス(−)側、回路の共通の電気の通り道に繋ぐ。

- 8番(VCC):電池のプラス(+)側、電気の入り口に繋ぐ。

- 4番(RESET):リセットされないように、8番(VCC)に繋いでONにしておく。

2. 時間を決める部品を繋ぐ

- 7番(時間調整の出口)と8番(VCC) の間に、 抵抗 RA を繋ぐ。

- 6番(見張り役)と7番(時間調整の出口) を、短い線でくっつける。

- 6番(見張り役)と1番(GND) の間に、 コンデンサ C を繋ぐ。

- 💡 ポイント:コンデンサには極性($+と-$の向き)があるので、$-$の足を1番(GND)側に繋ぎましょう!

3. スタートボタンを繋ぐ

- 2番(スタートの合図)と1番(GND) の間に、 タクトスイッチ(スタートボタン) を繋ぐ。

- 普段は電気が流れないように、2番には抵抗を通して8番の電気を少しだけ繋いでおくのが一般的ですが、ここでは省略して、ボタンを押すと2番に瞬間的に電気が流れるようにします。

4. 結果を出すブザーを繋ぐ

- 3番(結果発表!) から、 抵抗 RK を通して、ブザーのプラス(+)側に繋ぐ。

- ブザーのマイナス(−)側を、 1番(GND) に繋ぐ。

- 抵抗 RK は、3番の足から出る電気でブザーが壊れないように、流れを制限するガードマンの役割をします。

✅ 動作確認!これで完成

配線ができたら、電源を繋いでみましょう。

- スタートボタン(2番のスイッチ)をポンッと短く押します。

- タイマーがスタート! 3番(結果発表!) からは、まだ何も信号が出ていません(ブザーは鳴りません)。

- 設定した時間(約5分半)が経過すると、 3番(結果発表!) から電気が流れ出します。

- ブザーが 「ピーッ!」 と鳴り響いたら成功です!

💡 もし動かなかったら?

- 配線が正しいか:特にコンデンサやブザーの$+と-$(極性)の向きを再確認しましょう。

- 接触不良:部品の足や線がしっかりと接触しているか確認しましょう。

- 抵抗やコンデンサの値:部品に書かれている数字が合っているか確認しましょう。

🌟 まとめ

「タイマーIC」は、時間を決めるための抵抗とコンデンサさえ正しく繋げば、複雑なプログラムを書かなくても、簡単に「時間で動く装置」が作れる魔法のような部品です。

今回のクッキングタイマーのように、小さな一歩から電子工作の世界は広がります。次は、時間を調整できる 「可変抵抗」 という部品を使って、時間を自由に変えられるタイマーにチャレンジしてみるのも面白いかもしれませんね!

この小さなICの中に秘められた可能性を、ぜひ楽しんでみてください!