💡 第1章:オペアンプってなあに?回路の「賢い計算機」

電子工作の楽しい世界へようこそ!前回「555タイマーIC」で時間を操る楽しさを知ったなら、次は電圧を操る部品、 オペアンプ(Op-Amp) に挑戦しましょう。

オペアンプは、直訳すると「演算増幅器」という難しい名前ですが、要するに 「入力された電気を、計算通りに正確に大きくする」 ための小さなIC(集積回路)です。

🔊 なぜオペアンプが必要なの?

私たちがこれから作るのは「集音アンプ」です。マイクは、私たちの声や周りの 「音の振動」を、非常に微弱な「電気信号」 に変えます。この信号はとても小さすぎて、そのままではスピーカーを鳴らすことができません。

オペアンプは、この微弱な電気信号を受け取り、元の音の形を崩さずに、設定した倍率(例:100倍)で正確に大きくしてスピーカーに送り出す役割を果たします。

例えるなら、オペアンプは 「高性能なボイスチェンジャー」 のようなものです。

- 入力: マイクが拾ったささやき声(微弱な電気信号)を受け取る。

- 計算・増幅: 外部の抵抗(ツマミ)の設定に合わせて、「100倍の声量で」と計算する。

- 出力: 忠実に100倍の声量(大きな電圧)でメガホン(スピーカー)に出力する。

この 「正確に大きくする」 という能力こそが、オペアンプがオーディオ機器や精密機器で不可欠とされる理由です。

🔌 オペアンプの基本的な「足(ピン)」の役割を知ろう

オペアンプは、通常8本の足(ピン)を持つ黒いICです。音を大きくするために必要な4つの重要な足を見てみましょう。

| 足(ピン)番号 | 役割(ひとこと説明) | 例えるなら… |

| 3番 (IN+) | プラス入力(非反転入力) | 音の入り口。「マイクからの微弱な信号」を入れる場所。 |

| 2番 (IN–) | マイナス入力(反転入力) | 自己制御の道。「大きくしすぎないよう」に戻ってくる信号の受け取り口。 |

| 6番 (OUT) | 結果出力 | 音の出口。大きくした後の信号が出ていく場所。 |

| 7番 (V+) / 4番 (V–) | 電源 | エネルギー源。回路を動かすための電池の+と-を繋ぐ。 |

【重要ポイント】 音を正確に大きくするためには、2番(IN–)の足を使った 「魔法のテクニック」 が必須になります。

🚀 第2章:魔法のテクニック!「負帰還」で増幅率をコントロール

オペアンプは本来、電気信号を数十万倍にもする強すぎる力を持っています。そのまま使うと、信号はノイズだらけになり、正確な増幅ができません。

そこで、この強すぎる力を抑え込み、「正確な計算機」として使えるようにするための魔法のテクニックが 「負帰還(ネガティブフィードバック)」 です。

⚖️ 負帰還とは?:「自動ブレーキ」をかける仕組み

負帰還とは、 出力(6番)の信号の一部を、抵抗を通してマイナス入力(2番IN–)に「戻してあげる」 ことです。

この「戻し」が、オペアンプの自動ブレーキとして機能します。

- 出力が大きすぎる場合: 戻ってきた信号が2番に「大きすぎだよ!」と伝え、オペアンプの増幅を抑えます。

- 出力が小さすぎる場合: 戻ってきた信号が2番に「もっと大きくして!」と促します。

この自己制御のおかげで、オペアンプの増幅力は安定し、回路に繋いだ抵抗器の値だけで、増幅率が正確に決まるようになるのです。私たちは抵抗器を選ぶだけで、「何倍に増幅するか」を自由に設定できます!

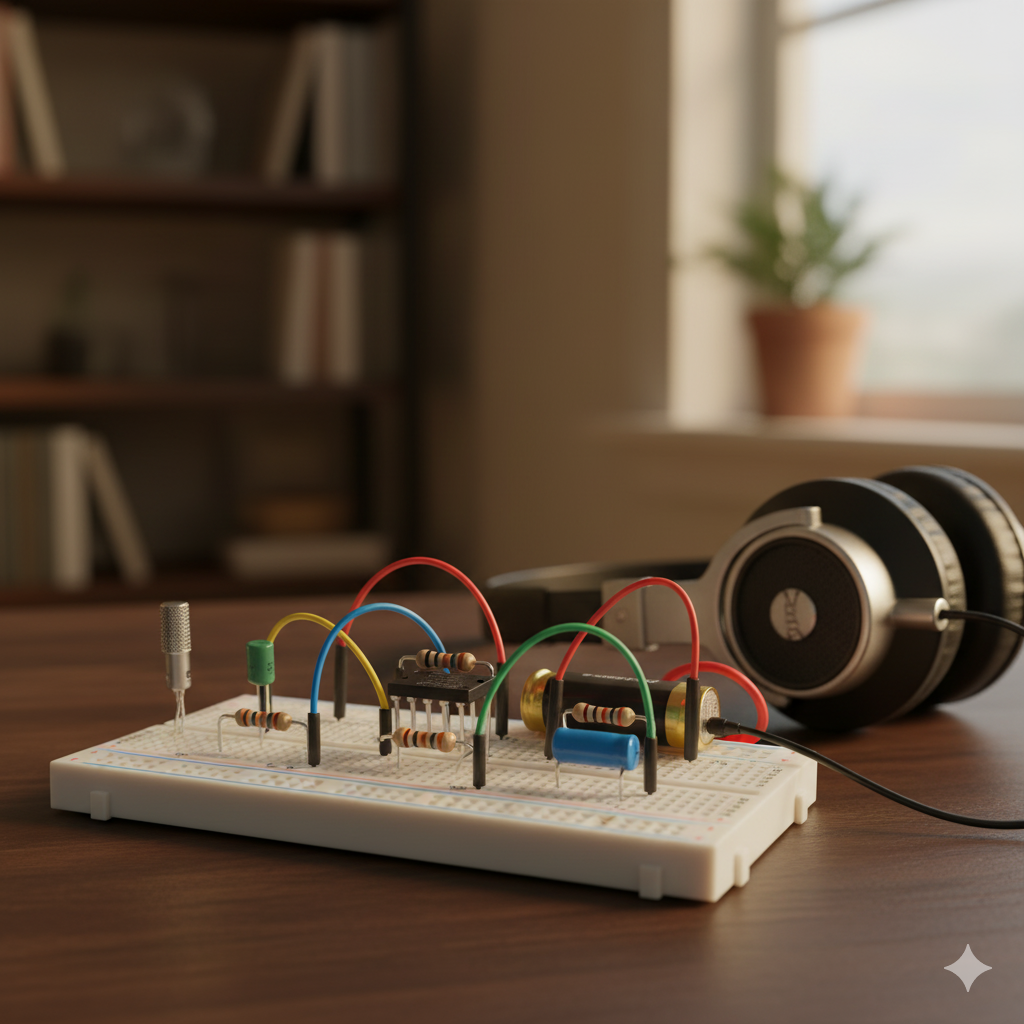

🌟 第3章:実践!微弱な音を100倍にする集音アンプの作り方

今回は、マイクからの微弱な信号を、ノイズを抑えながら正確に大きくする 「非反転増幅回路」 を作ってみましょう。これが、集音器や補聴器の基本回路です。

🛠️ 必要な材料(例:音を100倍にするアンプ)

| 部品名 | 役割(ひとこと説明) | 規格(例) | 備考 |

| オペアンプIC | 主役(音を大きくする頭脳) | LM358など | |

| エレクトレットコンデンサマイク | 音を微弱な電気信号に変える | – | マイク入力部に使用 |

| 抵抗 Rin | 増幅率を決める抵抗1(GND側) | 1 k$\Omega$ | |

| 抵抗 Rf | 増幅率を決める抵抗2(帰還側) | 99 k$\Omega$ | 100倍にするために必要 |

| コンデンサ C1/C2 | 信号から余計な直流成分を取り除くフィルター | 1 μF 程度 | マイクと出力部に使用 |

| 出力部品 | 増幅された音を確認するもの | ヘッドホンや小型スピーカー | |

| 電源 | ICを動かす電気 | 5V~9Vの電池 |

🔢 増幅率(何倍にするか)の計算方法

非反転増幅回路の増幅率(Av)は、抵抗 Rin と Rf の値だけで、以下の計算式で正確に決まります。

Av=1+RinRf

今回の目標は「100倍」です。

Rin=1kΩ (1,000Ω)

Rf=99kΩ (99,000Ω)

Av=1+1,00099,000=1+99=100倍

となります。マイクが拾った微かな電気信号は、正確に100倍の大きさになって出力されることになります。

🔌 やさしい配線ステップ:自動ブレーキの道筋を作る

ブレッドボードを使って、配線を進めましょう。

Step 1: 基本の電源接続

- 7番 (V+):電池のプラス(+)側に繋ぎます。

- 4番 (V–):電池の マイナス(-)側(GND) に繋ぎます。

- GND(グランド):ブレッドボード全体で、電池のマイナス側を基準(GND)とします。

Step 2: マイクからの微弱な信号を接続(3番IN+)

- マイク(エレクトレットコンデンサマイク)は、そのままでは使えないため、バイアス抵抗という部品を使って電源と繋ぎます。(マイクが動作するために必要な電気を供給する役割です)

- マイクが出す微弱な信号を、コンデンサ C1を通してオペアンプの 3番(IN+) に繋ぎます。

- コンデンサ C1は、マイクからの信号に含まれる余分な直流電圧(ノイズの原因)を取り除き、純粋な音の信号(交流)だけをオペアンプに渡すフィルターの役割をします。

Step 3: 負帰還(自動ブレーキ)の道づくり

ここが100倍を決める心臓部です。

- 抵抗 Rin(1k$\Omega$):2番(IN–)とGNDの間に繋ぎます。

- 抵抗 Rf(99k$\Omega$): 6番(OUT)と2番(IN–) の間に繋ぎます。(出力から入力へ信号を戻すことで、増幅率が100倍に固定されます!)

Step 4: 結果の出力(6番ピン)とスピーカー接続

- オペアンプの 6番(OUT) から、増幅された信号を取り出します。

- この信号をコンデンサ C2を通してから、ヘッドホンや小型スピーカーに繋ぎます。

- コンデンサ C2は、オペアンプから出る直流のノイズがスピーカーに流れ込み、スピーカーを傷めるのを防ぐ役割をします。

✅ 動作確認!微かな音をパワフルに

配線が完了したら、電源を繋いでみましょう。

- マイクに向かってささやいたり、周りの環境音を聞いてみたりします。

- 6番ピンに繋いだヘッドホンで音を聞くと、マイクが拾った微かな音が正確に100倍に増幅され、非常にクリアな音量になっているはずです。

もし、音が出ない、またはノイズが大きい場合は、以下の点を確認しましょう。

- 抵抗値: $R_{in}$と$R_f$の値、特にRfが99k$\Omega$(またはそれに近い値)になっているか。

- コンデンサの極性: C1、C2に極性(+-の向き)がある場合、正しい向きで繋がっているか。

- マイクの極性: マイクの+と-が正しく繋がっているか。

🌟 まとめ:オペアンプは未来のエンジニアの必須ツール

オペアンプは、抵抗器による 「負帰還」の魔法を使うことで、「正確な倍率で電圧を操作する」 ことができる、非常に賢い部品です。

- 抵抗器の組み合わせを変えるだけで、増幅率を2倍にも100倍にも自由自在に設定できます。

- この技術は、今回のような集音アンプだけでなく、医療機器やロボットのセンサー信号処理、温度や圧力の精密な計測など、あらゆる電子回路の基礎となっています。

今回の経験を通じて、電子工作の楽しさと奥深さを感じていただけたなら幸いです。次は、このRfの部分を 「可変抵抗」 に置き換え、ツマミを回すだけで音量(増幅率)を自由に変えられる本格的な集音アンプに挑戦してみましょう!