こんにちは!電子工作愛好家の皆さん、マイコンを使って無線通信を試してみたいけれど、「複雑なSPI通信や大量のピン配線は避けたい」と考えていませんか?

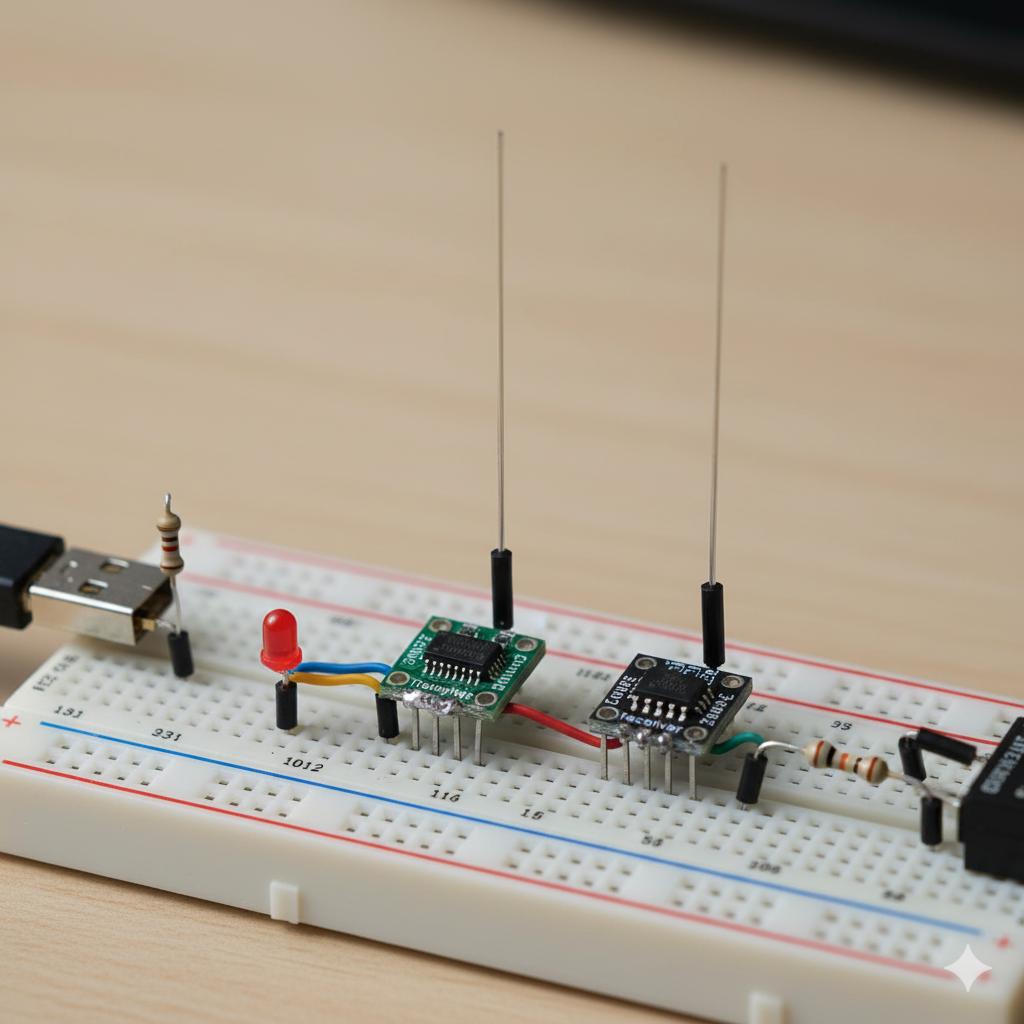

今回は、高性能でありながらピン数が極端に少ないATtiny402というマイコン(AVR Tiny 1-Series)と、非常に安価で手軽な433MHz帯RFモジュールを組み合わせ、最小構成でデータ送受信を実現する方法を徹底解説します。

このシステムは、シンプルなON/OFF信号や温度データなどの小さな情報を、無線で飛ばすための最も手軽で低消費電力な基盤となります。

1. なぜATtiny402と433MHz RFモジュールを選ぶのか?

💡 ATtiny402の魅力:シンプルさと低消費電力

従来のAVRマイコン(ATtiny85やATmega328など)と比べ、ATtiny402(やATtiny 1-Series)には以下の大きなメリットがあります。

- 超小型・低ピン数: SOT/SOICパッケージが主流で、I/Oピンが少ないため、回路が非常にシンプルになります。

- UPDIインターフェース: プログラム書き込みにたった1ピンしか使用しません。残りのピンをすべてI/Oとして利用できます。

- 高性能な内蔵機能: 新しいAVRアーキテクチャにより、20MHzのクロックを内蔵し、高速な処理が可能です。

- 低消費電力: 電池駆動のワイヤレスセンサーなどに最適です。

💡 433MHz RFモジュールの魅力:手軽さと安価さ

433MHz帯のRFモジュールは、Amazonなどで「ASK/OOK無線モジュール」として数百円で販売されています。

- シンプルさ: データ入出力ピン、電源、GNDのみで動作し、配線が非常に簡単です。

- 手軽なデータ送信: ON/OFF信号のパルスを送るだけでデータ通信が可能です。

2. 必要な部品リスト(最小構成)

このシステムは「送信機」と「受信機」の2つのユニットで構成されます。どちらもほぼ同じ部品で構成できます。

| 部品名 | 役割 | 備考 |

| マイコン | ATtiny402-SSNR (または同等のATtiny 1-Series) | SOICパッケージの場合、DIP変換基板を推奨。 |

| RF送信モジュール | 433MHz 送信機 (FS1000Aなど) | 送信機側で使用。 |

| RF受信モジュール | 433MHz 受信機 (RXB6など) | 受信機側で使用。 |

| プログラマ | UPDIライター | USB-to-TTLシリアルアダプタと 4.7kΩ抵抗 で自作可能。 |

| コンデンサ | 0.1μF (積層セラミック) | マイコンのVCC/GNDに接続し、電源ノイズを除去。 |

| アンテナ線 | 17cm程度の単線 | 433MHz帯の 1/4波長 。通信距離確保に必須。 |

| 電源 | 3.3V〜5Vの安定化電源 | 単三電池2〜3本、または外部安定化電源。 |

| その他 | ブレッドボード、ジャンパー線、220Ω抵抗、LED(受信確認用) |

3. ATtiny402のピン配置と接続方法

ATtiny402は、ピン数が非常に少ないため、配線もシンプルです。今回は、データ通信にPA0ピンのみを使用します。

📌 ATtiny402の主要ピン(SOIC-8パッケージの場合)

| Pin No. | I/O Name | 役割 |

| 1 | VCC | 電源入力 |

| 4 | GND | グラウンド |

| 5 | PA0 | RFデータ通信用I/O |

| 6 | PA1 | UPDI(プログラム書き込み) |

🔌 回路の配線(共通部分)

- 電源の安定化: ATtiny402の VCC (Pin 1)とGND (Pin 4) の間に、0.1μFのセラミックコンデンサを極力短い配線で接続します。

- RFモジュールの接続:

- RFモジュール VCC → ATtiny402 VCC

- RFモジュール GND → ATtiny402 GND

- アンテナ: RFモジュールのアンテナ端子に、17cmの単線をまっすぐ接続します。

📡 データピンの接続

| ユニット | ATtiny402 I/O | 接続先 | 備考 |

| 送信機 | PA0 (Pin 5) | RF送信機 DATA | |

| 受信機 | PA0 (Pin 5) | RF受信機 DATA | 受信確認用LEDを別のピン(例:PA2やPA3)に接続しても良い |

4. プログラムの作成:自力でパルスを生成・計測する

ATtiny402でRF通信を実現する最大のポイントは、ソフトウェアで通信プロトコル(パルスの生成と計測)を実装することです。今回は、ノイズ耐性を高めるための「プリアンブル(同期信号)」と「パルス幅変調」を組み合わせた単純な方式を採用します。

🛠️ 事前準備:MegaTinyCoreのインストール

ATtiny402をArduino IDEで扱うには、MegaTinyCore(Spence Konde氏)をインストールする必要があります。

- Arduino IDEの「ファイル」→「環境設定」を開き、追加のボードマネージャのURLにMegaTinyCoreのJSONアドレスを追加します。

- 「ツール」→「ボード」→「ボードマネージャ」で「MegaTinyCore」を検索してインストールします。

- ツールメニューで「ボード」をATtiny402に設定します。

(A) 送信機側のスケッチ:パルス生成 (PA0を送信ピンとして使用)

ここでは、8ビットのデータ(例:0b10110010)を送信するロジックを実装します。

C++

// ATtiny402のPA0ピンをピン番号0として使用

#define TX_PIN 0

void setup() {

pinMode(TX_PIN, OUTPUT);

// PA0はPA0ピンを指します。

}

// データのビット値に応じてパルス幅を変える関数

void transmitBit(bool bitValue) {

// パルス幅の定義 (マイクロ秒)

const int SHORT_PULSE = 500; // '0' のパルス幅

const int LONG_PULSE = 1500; // '1' のパルス幅

const int BREAK_TIME = 500; // ビット間の休憩時間

// データをHIGHパルスで表現

digitalWrite(TX_PIN, HIGH);

if (bitValue) {

delayMicroseconds(LONG_PULSE); // 1なら長いパルス

} else {

delayMicroseconds(SHORT_PULSE); // 0なら短いパルス

}

// ブレイクタイム

digitalWrite(TX_PIN, LOW);

delayMicroseconds(BREAK_TIME);

}

void loop() {

// --- 1. プリアンブル (同期信号) ---

// 受信機に「今からデータが来るよ」と知らせる

for (int i = 0; i < 10; i++) {

digitalWrite(TX_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(500);

digitalWrite(TX_PIN, LOW);

delayMicroseconds(500);

}

// --- 2. データ送信(8ビット) ---

uint8_t data = 0b10110010; // 送信したいデータ

for (int i = 0; i < 8; i++) {

// 最上位ビットから順にチェック

bool bitToSend = (data & (0b10000000 >> i));

transmitBit(bitToSend);

}

// --- 3. データ終了信号(任意) ---

digitalWrite(TX_PIN, LOW);

delay(1000); // 1秒間隔でデータを繰り返す

}

(B) 受信機側のスケッチ:パルス計測とデータ復元 (PA0を受信ピンとして使用)

受信機側は、pulseIn()関数を使ってパルスの長さを計測し、データを復元します。

C++

// ATtiny402のPA0ピンを受信ピンとして使用

#define RX_PIN 0

#define LED_PIN 3 // 受信確認用としてPA3ピンを使用(Pin 8)

// 受信パルス幅の閾値 (送信機と合わせて調整)

const int PULSE_THRESHOLD = 1000; // 500usと1500usの中間

void setup() {

pinMode(RX_PIN, INPUT);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

// パルス幅を計測してビットを判定する関数

bool receiveBit() {

// HIGHパルスの長さを計測(最大5ms待ち)

unsigned long duration = pulseIn(RX_PIN, HIGH, 5000);

// ノイズ対策:短すぎるパルスは無視

if (duration < 200) {

return false; // 異常値

}

// 閾値より長ければ '1' と判定

if (duration > PULSE_THRESHOLD) {

return true; // 1

} else {

return false; // 0

}

}

void loop() {

// プリアンブル(同期信号)の開始を待つ

// RFモジュールはノイズで常にHIGH/LOWを出力するため、受信機は常に待機が必要

// 受信機側でプリアンブルのパターン(500us HIGH/LOW)を検知するロジックが必要だが、

// ここではシンプルに最初のHIGHパルスが一定時間以上続くのを待つ (簡易同期)

if (digitalRead(RX_PIN) == HIGH) {

delayMicroseconds(1000); // HIGHが続いているか確認

if (digitalRead(RX_PIN) == HIGH) {

// データの始まりと見なして受信を開始

uint8_t receivedData = 0;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

// 受信パルスが有効かチェック

if (receiveBit()) {

receivedData |= (0b10000000 >> i); // 1を受信

}

}

// データの検証

if (receivedData == 0b10110010) {

// 正しいデータを受信した場合、LEDを点滅

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

}

}

delay(10); // マイコンの負荷軽減

}

5. プログラムの書き込み(UPDI)

ATtiny402のプログラム書き込みには、 UPDI(Unified Program and Debug Interface) が必要です。

準備するプログラマ

USB-to-TTLシリアルアダプタ(FTDIやCP2102など)と、抵抗(4.7kΩ)を使って自作するのが最も安価で一般的です。

- シリアルアダプタのTXピン → 4.7kΩ抵抗 → ATtiny402の PA1 (UPDI) ピン

- シリアルアダプタのGND → ATtiny402のGNDピン

書き込み手順

- Arduino IDEの「ツール」→「書き込み装置」をSerialUPDIに設定します。

- 「ポート」でシリアルアダプタが接続されているCOMポートを選択します。

- 「スケッチ」→「アップロード」を実行します。

6. まとめと次のステップ

ATtiny402と433MHz RFモジュールの組み合わせは、極限までシンプルに無線通信を実現する強力な手段です。

- 小型で低消費電力なデバイスを簡単に作れます。

- PA0ピン1本で送受信をまかなうシンプルな回路構成。

- UPDIによる容易なプログラム書き込み。

🚀 さらなる発展のために

- Manchesterライブラリの採用: 余裕があれば、ATtiny402に対応したManchesterライブラリ(または同等のエンコーディングライブラリ)を導入することで、手動でパルスを扱うよりもノイズ耐性が高く、安定したデータ通信が可能になります。

- 双方向通信: 受信機にも送信モジュールを、送信機にも受信モジュールを搭載することで、相互にデータの送受信やACK(受信確認応答)を行えるようになり、信頼性が向上します。

このシステムを応用して、温度センサーのデータ送信や、離れた場所からのリモートコントロールなど、様々なIoTプロジェクトに挑戦してみてください!